✎ 写在前面

近日,一个非典型裁员事件,引起了打工人的讨论。

一位打工人,原本在公司担任高薪研发软件职位,突遭解雇;正在他焦头烂额之际,公司又再次送上一份offer,重新返聘这位工程师。

然而,这次返聘也是需要他付出代价的——公司提供的 offer 将他从原本的工程师岗位调整为助理职位,不出意外的是,薪水也大幅下降。

这一突如其来的变故,不仅让打工人倍感困惑和无奈,更给他的家庭带来了沉重的经济压力。

据新闻报道,他是家中唯一的收入来源,妻子没有固定工作,整个家庭的经济重担都压在了自己的肩上。

所以,为啥企业需要通过先裁后聘的方式,变相降低员工的薪水呢?

有粉丝把这个案例发给我,希望我给分析一下:

先解约赔一笔钱,再重新降薪招聘。为什么企业有这么不合理的做法?

类似于我们如今热议的消费降级,企业用人也在降级——原先用高级工程师解决的工作,企业觉得未来助理工程师就能搞定。既然高级工程师在我这里没法创造更大的价值,我就换成低配。

更让我担忧的是,这种「人才降级」的情况未来可能越来越普遍。

时代变了,职场的逻辑也在变。

10年前,企业可能为了争抢市场蛋糕,溢价吸引人才;

而如今,很多企业,发现市场蛋糕已经没得分了,溢价挖来人才,也挖不来市场份额,索性掉头追求员工的的性价比——公司就这么大业绩蛋糕,涨不动了,那就换成便宜的员工,降本增效。

不仅是这种裁员+返聘的模式,企业在用多种方式做出「人才降级」的选择。这一点我也会在这篇文章里提及。

无论如何,抛开所有的干扰信息,我们先谈这件事企业是否合法;而是否合法有两个关键节点。

第一个节点是解聘

如果解聘是按照劳动法规定,赔付了N+1到2N之间的违约金,双方签署协商解除劳动关系的协议书。

如果公司赔了,协议签了,打工人也认了。

那之后公司是否愿意给打工人一个新offer,新offer的价码多少都是市场行为,作为打工人,你觉得不合适就不要接。

虽然如题描述,「这名男子是家中唯一的收入来源,妻子没有固定工作,整个家庭的经济重担都压在了他的肩上」,但合理的赔偿至少可以让家庭先坚持一段时间,而这位打工人可以接着找工作。

如果没有赔钱,那么不好意思,先仲裁打官司,先把前一段关系完结了再说。

从目前的新闻描述来看,打工人并没有对企业解聘有很多描述,更多的不满来源于返聘的薪资过低。所以我们其实可以认为,企业是按照劳动法规定支付了n+1的补偿金的。

第二个节点是返聘

有些小公司会有骚操作,让员工重新回公司上班,但要求把之前给的违约金退了。因为这钱一旦退了,再次遭遇裁员,你是看不到回头钱的。如果之前你在公司做了5年,n+1可能是半年的薪水。一旦重新入职,你在公司的工龄重新计算,就算过了6个月试用期,也就只需要赔偿1-2个月薪水。更不要说,按照问题描述,企业希望返聘打工人的岗位,仅仅是助理,薪资还要低上1万多。如果公司不要求打工人退违约金,那依然是愿赌服输的市场行为。公司发现以「高级工程师」的岗位支付这位打工人的薪水,性价比太低,公司并没有带来相应的收益。所以愿赌服输,给了赔偿。但同时认为这个打工人,依然能为公司做出贡献,所以在解约后再次给到新的offer,而这次的薪水,在公司看来是合理的。企业做出判断的依据是否合理,咱不好说。但从行为上来说,没毛病。相反,有些公司会以裁员来恐吓员工,逼迫员工自己自愿转岗降薪。拿着违约金接着看市场上的机会,如果你作为研发专家,薪资是收到市场认可的,那么总会有企业给你开offer的。如果市场不愿意开出你原来的薪水,那么就需要再思考一下,我的市场价值,到底是多少。说到底,员工不用在乎某一家企业对你的定价,要在乎的是自己的市场价值,而在我们之前的谈薪视频里,我提到过,确认自己市场价值的最简单方法就是多多面试,多拿offer,你拿到的最好offer,就是市场对你价值的认可。人才降级意味着什么

大环境如此,不少公司都在做调整,即便是以守法合规著称的外企。举个例子,有会计师事务所,现在就在试图用相对较软的方式,比如无薪假,低绩效奖金/年终奖的方式,送走部分老员工。这些老员工薪资很高,但同时服务年限很久,属于给也给不起,裁也裁不动的尴尬境地。之前不久,pwc曝光出来针对恒大审计的公开信,其实就是内部矛盾的爆发——公司赚钱的时候,咱都好说;公司不赚钱了,内部需要减员了,难看的事情就多了起来。

企业追求更高性价比的员工

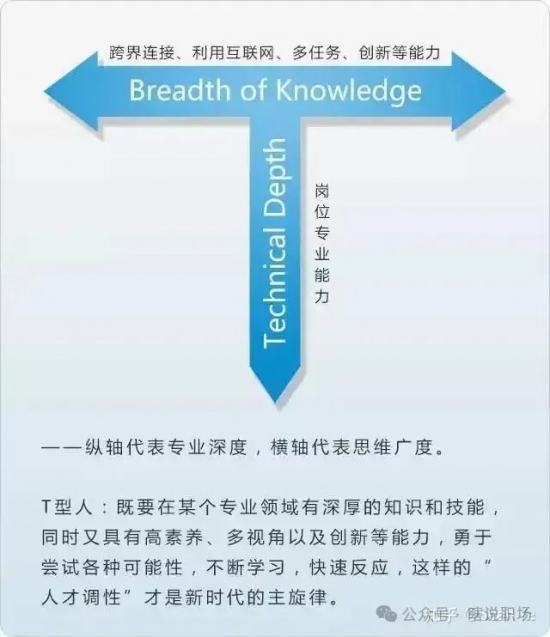

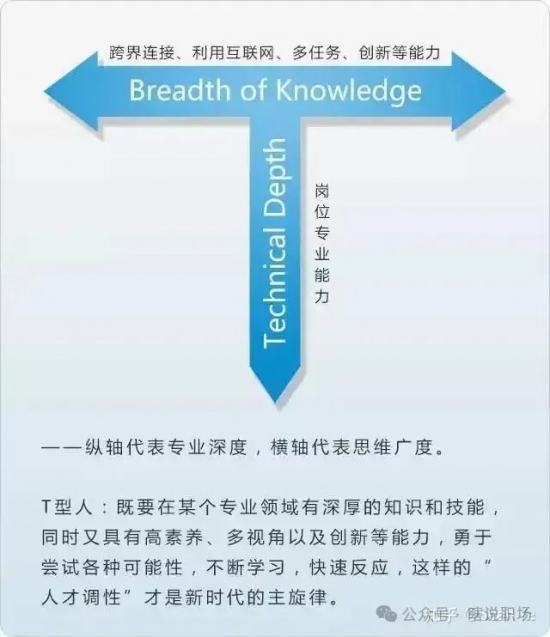

什么是π型人才?

我们先了解「T型人才」这个概念。

早年我们在外企,一直强调招聘复合型人才,一专多能。

这种人才不仅拥有某个岗位上深厚的专业能力,在此基础上具备软实力,比如演讲能力,项目管理能力、创新……精通本职工作之余,还对其他工作和业务有广泛的了解。

还有一种说法叫做:一专多能。

看形状,大家大概就知道了,如今企业越来越贪心了,希望人才可以两专多能。因为如今只能一专的职场人性价比已经不够高了。在过去20年,企业尤其是头部企业,一直在人才战争中,花高价吸引顶级人才,即便是应届生的薪水,也是一路水涨船高。业务好的时候,在市场上抢蛋糕的时候,企业往往不在乎性价比,只要人才能创造价值,你先入职,帮助企业抢占市场,我们可以多开薪资。而如今没有增量蛋糕,只有存量蛋糕的时候,企业就需要重新思考人才的性价比。比如:- 做这个业务,我需要养一个总监吗?是不是养一个高级经理就够了?

- 销售总监只有团队的业绩指标,没有自己的业绩指标,不行啊,哪有总监自己不带头做业绩的

团队原先有10个人,一年人力资源成本是300万,做了500万的业绩,那么今年公司要求,还是300万的预算,做出600万的业绩。那么,带着预算紧箍咒的团队负责人,可以做的就几件事:- 通过培训等手段,全面提升原有下属的效率,每个人多挤出50万的业绩;

- 换人,换来同样薪资,或者更高薪资但业绩更好的人;把团队压到9个人,大家薪水更高了,但效率更高,完成600万业绩;

- 换人,换来同样业绩但薪资更低的人,把团队扩大11人,还是300万薪水,完成600万业绩;

- 团队管理者,自己也做业务,把额外的100万自己扛了。

也就是说,企业在挤打工人的水分,想要原先贡献50%的人挤到80%,80%的人挤到100%。无论采取哪种方式,企业需要立刻看到在员工身上的投资变现(就像投资人希望看到在企业身上的投资变现一样)。打工人如何适应

先说一件真事,2021年的时候,一个程序员,薪资很高,自己在北京打拼,在广州高价入手了一套房,然后老婆全职太太,正好怀孕在广州的家里。本来计划做得极好,这几年在互联网行业拼一把,钱赚到手,房贷还掉一部分;然后回广州和老婆团聚,换一份相对轻松的工作。结果他太太慌了,自己没工作,还怀孕,根本没法还每月2万多的房贷,于是在朋友圈各种求助。这个家庭,这套规划放在2014年的时候,没啥毛病,搏一把,单车变奥迪。但到了2024年就不对了,因为大环境变了,如今赢的概率低太多了,就算是咱们身体健康,但如今很多公司已经开始去肥增瘦,减员增效,风险相比2024年大了很多。而薪水这个东西,虽然每个月固定打入账户,但它不完全掌握在自己手里。再说一个案例,这两年上海的猎头市场,大批量从杭州挖来互联网的高级人才——这些人才不但接受跨城来上海上班,还能接受一定限度的降薪。这事放在5年前,是很离谱的。而如今这几年却越来越普遍。一个重要原因,就是杭州的互联网巨头往社会输送了太多人才。网上有一个很火的梗——中产作死三件套:房贷千万,老婆全职太太,俩娃国际学校。这个梗放在一些大厂P8P9身上,其实还真的挺贴合的。这些人才薪资极高,背着房贷,老婆又是全职在家,他们必须尽快就业,而杭州市场就这么大,顶级的企业并没有那么多,所以他们不得不来上海工作。这几年,上海的一些科技企业还是挺开心的,原先加薪30%也挖不来的人才,如今会主动给企业打电话,甚至愿意降薪30%-50%来上海工作。这也是我一直不太看好杭州的原因,杭州有好的企业,但是这些好企业太聚集在个别行业,企业的多样性不足。一旦行业出了问题,我们就会发现,即便是高P人才,跑到市场上也没人接盘。对于打工人来说,在这个特殊的年份里,开源节流都很重要。当你是家中唯一的收入来源,妻子没有固定工作,整个家庭的经济重担都压在了自己的肩上时,无论你在哪里上班,家庭的财务风险都是极高的。作为打工人,要有三个钱包的概念,一个钱包是救急钱,就算没收入6个月,也能保持家庭起码的消费。一个是规划钱,无论是结婚、生育、买车、子女教育,都需要提前规划,提前存钱。第三个才是投资的钱,比如股市,比如房产(非刚需自住),房产也是投资,这笔钱是需要在保证前两个钱包里储备充足的情况下,才能开始做投资的。在救命钱和规划钱都没有得到保障时,高消费,高投资,甚至搞定投股市这种慈善行为,对中产阶级来说,风险是极大的。

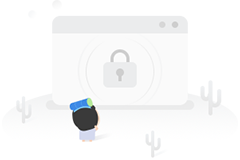

查看未读消息

查看未读消息 查看最新消息

查看最新消息

分享

分享

复制

复制 全选

全选 总结

总结 解释一下

解释一下 延展问题

延展问题 自由提问

自由提问

复制

复制 分享

分享